Таким образом, в данной статье мы рассмотрим все тонкости и нюансы, связанные с посадкой и выращиванием фундука на собственном участке, уделяя внимание его специфическим требованиям, а также особенностям местного почвенно-климатического контекста.

Как вырастить лесной орех в саду

Лещина обыкновенная, известная также как орешник или лесной орех, не является самым популярным кустарником в садах наших регионов. Тем не менее, есть смысл рассмотреть возможность её посадки на дачном участке, чтобы наслаждаться вкусными орехами, не покидая пределы своего дома.

Лесной орех насчитывает 20 различных видов кустарников. В частности, те виды, которые формируют особенно крупные плоды, названы фундуком. Эти сорта в основном культивируются на промышленном уровне в южных странах, а в России – на Кавказе и в Крыму. Лещина обыкновенная, в то же время, имеет значительно большую зону распространения, охватывающую всю Центральную Россию, и на севере достигает южных районов Северо-Западного региона, немного заходя за 60-ю параллель. Таким образом, в Ленинградской области её вполне возможно культивировать.

Чем, кроме орехов, интересна лещина?

Лещина характеризуется мощной поверхностной корневой системой, гладкой коричневато-серой корой стеблей и кронами яйцевидной или шарообразной формы, которые могут украшать сад благодаря крупным простым округлым листьям с зубчатой окантовкой. Листья и побеги придают лещине эстетичный вид, что делает этот кустарник не только плодовым, но и декоративным растением.

Форма и цвет листьев лещины варьируются в зависимости от сорта. Некоторые из наиболее популярных сортов получили названия, отражающие их окраску: Purple (фиолетовый), Aurea (золотой), Variegata (пестрый), Red (красный), и Purpurea (пурпурный). Листья различных сортов могут быть воронковидно свернутыми, удлинёнными, с острыми лопастями или же широкими тупыми лопастями, напоминающими листья дуба. Молодые побеги окрашены в ярко-красный или желтый цвет, что делает их особенно заметными после осеннего листопада и зимой. Кроме того, декоративные сорта лещины производят съедобные и вкусные орехи.

Интересный факт! Название «лещина» происходит от наименования пресноводной рыбы – леща. Форма листьев этого кустарника, вероятно, напомнила кому-то из древности контуры этой рыбы.

Некоторые сорта декоративной лещины

Некоторые сорта декоративной лещины обладают экстравагантной формой и могут выразительно дополнить любой сад, не уступая экзотическим растениям.

Конторта

Сорт Конторта (Contorta) привлекает внимание своими необычно извитыми стволами и ветвями, образующими широкий зонтичный полукруг. Листья этого сорта гофрированные. Для некоторых наблюдателей заросли Конторты могут показаться декорациями к фантастическим фильмам. Молодые побеги имеют ярко-красную кору, которая с возрастом становится серо-коричневой. Зелёные летом листья осенью приобретают жёлто-оранжевый оттенок.

Твистер и Ред Маджестик

Кусты карликовых сортов лещины, таких как Твистер (Twister) и Ред Маджестик (Red Majestic), отличаются меньшей высотой и большей компактностью. Твистер – это быстрорастущий сорт. Летом ее листья имеют темно-зеленый цвет, а осенью становятся яркими желтыми. В то время как листья Ред Маджестик меняют свою окраску за один сезон на четыре цвета: фиолетовый, красно-зеленый, коричневый и бордовый.

Пендула

Лещина Пендула (Pendula) представляет собой кустарник с плакучей зонтиковидной кроной. Форма кроны меняется с возрастом — сначала Пендула растёт вертикально, и тогда её крона имеет вытянутую узкую форму. Позже лещина начинает разрастаться в ширину, и ветви ниспадают. Благодаря этой особенностей, сорт и получил своё название, потому что «pendula» в латинском переводе означает «висящая». Листья Пендула летом темно-зеленые, а осенью приобретают золотистый цвет.

Цветение

На юге лещина может зацвести уже в феврале, в то время как основной период цветения приходится на март и апрель. Эта особенность делает лещину одним из первых весенних цветущих растений. Таким образом, посадка лещины в саду становится весьма привлекательной. Лещина — это двудомное растение, что означает, что на её кустах можно наблюдать как мужские, так и женские цветы.

Выращивание фундука

| Почвы | Плодородные |

| Освещение | Дикие виды лещины теневыносливы, а сортовые формы предпочитают солнечные участки |

| Температура | Лещина крупная – теплолюбивая, лещина обыкновенная – зимостойкая. Большинство сортов теплолюбивы, но существуют специальные сорта для северных широт |

| Начало плодоношения | Саженцы, полученные из черенков, начинают плодоносить на третий год, из поросли – на третий-четвертый год, а из семян – на восьмой-десятый год |

В холодных регионах лещина обыкновенная чаще всего встречается в лесах, что подчеркивает её теневыносливость. Однако культурные сорта, как правило, предпочитают светлые участки, поэтому важно размещать их на солнечных местах.

Для успешного развития лещина нуждается в ровной местности, а ещё лучше – на возвышенности. Новейшие сорта, адаптированные для средней полосы и северных регионов, обладают хорошей зимостойкостью, однако видовые лещины приобретают мороза стойкость до -40 °С. Тем не менее, важным аспектом является то, что весной они страдают от возвратных холодов, которые могут повредить мужские соцветия, распускающиеся первыми весной, что ведет к снижению урожайности, а в некоторые годы и к полной утрате урожая. Поскольку холодный воздух скапливается в низинных участках, на возвышении лещина имеет больше шансов избежать заморозков.

Кроме того, место под посадку должно быть защищено от холодных северных ветров для уменьшения стресса растения.

Лещина предпочитает плодородные почвы, с наилучшим вариантом – черноземами, бурыми или серыми лесными почвами. На слишком песчаных или торфяных грунтах выращивание данной культуры будет неэффективным.

Также следует помнить, что лещина – это перекрестноопыляемое растение, и для получения плодов на участке необходимо высадить минимум два куста.

При посадке ямы необходимо копать диаметром 70 см и такой же глубины, располагая их на расстоянии 3,5 м друг от друга. В каждую яму следует укладывать битый кирпич или щебень слоем 15 см для предотвращения застоя воды у корней, который крайне нежелателен для орехов.

Заполните ямы плодородной почвенной смесью. Идеальным вариантом будет смешивать верхнюю дерновую почву, листовую землю, перегной и песок в равных пропорциях. В каждую ямку следует добавить:

- суперфосфат – 2 столовые ложки;

- сульфат калия – 1 столовую ложку;

- древесную золу – одну треть ведра;

- доломитовую муку (в случае низкой кислотности почвы) – 1 стакан.

При посадке внимательно следите за положением корневой шейки, которая должна находиться на уровне поверхности почвы; заглублять её не разрешается.

После посадки лещина нуждается в обильном поливе – около 2 ведер воды на кустику, а также в мульчировании почвы с помощью соломы, сена или свежескошенной травы слоем 5-7 см для сохранения влаги и снижения роста сорняков.

Уход за фундуком

Дикая лещина, как известно, является неприхотливым растением, однако для продуктивных сортов требуется дополнительный уход.

Полив

Полив растения необходимо производить регулярно. В первый год после посадки довольно эффективно поливать кусты раз в неделю, используя по 3 ведра на каждое растение. Со второго года рекомендуется поливать 2 раза в месяц, увеличивая объем до 4 ведер на куст.

Подкормки

Лещина отличается повышенной требовательностью к плодородию почвы и нуждается в регулярных подкормках. Открытие весны – это хороший момент для применения как органических, так и минеральных удобрений. Лещина нуждается в трех подкормках на сезон:

- Сразу после таяния снега – вносят раствор мочевины (2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя один ведро на 1 квадратный метр;

- В начале лета – применяют 10 л коровяка (в соотношении 1:10) под каждое растение;

- В конце сентября – вносят 3 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия на куст (удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы вдоль периметра кроны и аккуратно заделывают на глубину около 10 см).

Обрезка

На одном месте лещина может расти и плодоносить до 70 лет. Каждый год она образует обильную поросль, однако, чем гуще становится куст, тем ниже урожайность и меньше размеры плодов. Поэтому необходимо регулярно производить прореживание кустов; на каждом растении должно оставаться не более 4-5 побегов.

Если куст лещины привит, особенно важно убирать всю поросль, выходящую из корней, так как она может подавить сортовые побеги.

Какой сорт выбрать

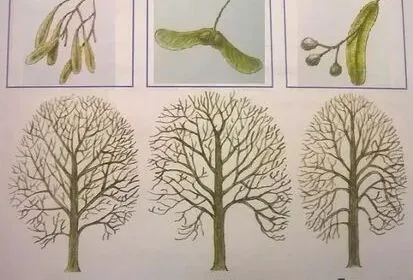

Фундук относится к однодомным, раздельнополым, ветроопыляемым растениям. Мужские цветки располагаются в сережках, а женские — в верхних почках. Поскольку лещина имеет низкую самоплодность, на участке необходимо высадить несколько растений разных сортов с учетом направлений ветров в период цветения.

Существует более 30 сортов фундука, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации, которые рекомендованы для широкого выращивания. Однако урожайность зависит от климата региона, полноты ухода и правильного выбора места для посадки.

При выборе сорта начинающим садоводам следует опираться не только на изображения из Интернета, но и на мнения людей, уже имеющих практический опыт выращивания культурной лещины.

Согласно отзывам садоводов, в южных регионах неплохие урожаи дают:

- Черкесский 2, Кубань, Перестройка, Римский, Ата-Баба, Кавказ, Анастасия и Кристина;

А в средней полосе хорошими сортами считаются Московский рубин, Академик Яблоков, Первенец, Ивантеевский красный, Московский ранний, Кудрайф, Пурпурный, Сахарный, Тамбовский ранний и Галина;

В районах Сибири и на Урале удачно плодоносят сорта Виктория, Лентина и Трапезунд.

Дорогие читатели! Присоединяйтесь к нашему каналу в Телеграм, где вы сможете найти массу полезной информации о садоводстве и не только: Перейти на канал

Для размножения с сохранением всех характеристик материнского сорта используют не семена, развивающиеся в орехах, а вегетативные методы.

Выращивание фундука из ореха

Если на вашем участке уже растёт лещина, проще всего получить новые саженцы вегетативным способом, применяя черенки, корневую поросль или отводки – как вертикальные, так и горизонтальные.

Семенной метод является самым трудоёмким путем к получению первого урожая, требующим значительного времени, терпения и усердия. Этот процесс представляет собой особый интерес для увлеченных садоводов, стремящихся добиться результата, начиная с нуля.

Подготовка семенного материала

Плоды лещины созревают в конце сентября – начале октября. Чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, необходимо отобрать самые крупные и хорошо вызревшие орехи. Скорлупа должна быть равномерной окраски, золотисто-коричневого цвета, плотной и гладкой, без повреждений, запахов гнили или плесени.

Семена можно приобрести в питомниках или специализированных магазинах. Орехи, купленные на рынках или в супермаркетах, не рекомендуется использовать для посадки, так как они часто подвергаются тепловой и химической обработке, а история их сбора и всхожесть могут быть неизвестны.

Рекомендуется запастись количеством орехов для посева с учетом того, что не все могут взойти, что даст возможность выбрать сеянцы лучшего качества среди прорастающих.

Когда орехи созревают, они сами опадают на землю и легко отделяются от пожелтевшей подсохшей оболочки.

Собранные или приобретенные осенью орехи необходимо стратифицировать. Поскольку их оболочка очень твердая, для запуска процесса прорастания потребуется 3-4 месяца. Процесс стратификации включает следующие этапы:

- Орехи замачивают в воде на пять дней.

- Смешивают со влажным песком или опилками, помещают в контейнер с крышкой и отверстиями для доступа воздуха.

- Хранят в прохладных условиях (температура +1–3 ℃) в темном месте, например, в подвале или холодильнике.

- Регулярно проверяют состояние материала, удаляя испорченные экземпляры, перемешивая и увлажняя субстрат.

Если прорастание происходит слишком быстро, контейнер следует переместить в место с более низкой температурой, чтобы не допустить замерзания субстрата.

Грунт и емкости

Лещине необходима плодородная, легкая, рыхлая и умеренно влажная почва с нейтральной кислотностью. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. Для каждого отдельного сеянца желательно подготовить отдельную емкость – горшки, стаканчики, кассеты глубиной не менее 10 см. Эти емкости должны иметь дренажные отверстия, а также поддон для сбора лишней воды и быть устойчивыми, чтобы избежать их переворачивания при росте растения.

Росток начинает проклевываться из верхушечной части ореха.

Посадка на рассаду

После появления ростков можно начинать посадку орехов. Следуйте пошаговой инструкции:

- Добавьте на дно емкости дренажный слой из гальки, кирпичной крошки или керамзита.

- Заполните емкость подготовленным грунтом до конца на 1 см.

- Сделайте углубление в центре на 5-6 см.

- Поместите в него орех, уложив его боком или ростком вверх.

- Заделайте его субстратом, полейте.

- Накройте крышкой, пленкой или стаканчиком.

- Убедитесь, что емкость стоит в теплом месте (температура +20–25 ℃).

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Важно! Не путайте фундук с лещиной обыкновенной. Фундук является его культурной крупноплодной формой.

Поэтому настоятельно не рекомендуется покупать саженцы фундука на придорожных рынках и у мелких питомников. Там велика вероятность получить лещину обыкновенную, орехи которой значительно меньше и менее богаты полезными веществами и витаминами.

Современные морозостойкие сорта фундука доступны только в крупных агрофирмах или питомниках.

Фундук представляет собой листопадный кустарник или реже дерево, высота которого может достигать 5 м и который принадлежит к роду лещина семейства Березовые.

Крона у данного растения очень плотная и широкая, а кора у взрослого фундука гладкая и серебристо-серого цвета с поперечными линиями. У молодых растений кора имеет коричневато-красный оттенок.

Листья большие (до 12 см в длину), зеленые с зазубринами, с заострёнными концами и сердцевидной формой около черешка. Осенью они приобретают золотисто-бежевый цвет.

Фундук – это однодомное, ветроопыляемое растение, поэтому для обработки плодов необходимо перекрестное опыление. Мужские цветы образуют длинные красноватые сережки, собранные в соцветия по 2–4 штуки, которые рассыпаются с обилием желтой пыльцы, попадающей на женские цветы другого растения и опыляющей их.

Женские цветки развиваются внутри почек на укороченных побегах, и заметить их можно лишь по выступающим из них маленьким красным рыльцам и бугоркам.

Всё вышесказанное указывает на то, что для получения урожая орехов рекомендуется высаживать на участке 2–3 растения.

Плоды представляют собой светло-коричневые орехи с крупным и вкусным ядром, окружённым деревянистым околоплодником, форма которого может варьироваться в зависимости от сорта (круглая, сердцевидная или продолговатая).

Созревают орехи к середине сентября – началу октября, причем различные сорта могут созревать в разные сроки.

Плодоношение начинается на третий год после посадки.

Орехи могут храниться долго – до 10 месяцев. Фундук – это долгоживучее растение, которое может расти и плодоносить на одном месте не менее 70 лет.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАСТИТЬ ФУНДУК: ПОСАДКА И УХОД

Время посадки. Мы подготовили для вас саженцы фундука с закрытой корневой системой, которые отлично приживаются при посадке, как осенью, так и весной. Поэтому сроки посадки не являются критическими.

Весной фундук лучше сажать после 5 мая, а осенью – не позже 20 сентября, чтобы растения хорошо укоренились перед холодами.

Место для посадки. Учитывая южное происхождение фундука, для его нормального роста и плодоношения выбирайте самое солнечное и возвышенное место в саду.

Также необходимо учитывать, что крона фундука очень обширна, что требует значительной площади для его роста.

Фундук непривередлив к почвам, однако он плохо переносит кислые, соленые и переувлажненные грунты. Тем не менее, для получения хороших урожаем стоит подумать о правильном питании растений, подготовив плодородную, рыхлую, хорошо водопроницаемую землю.

При близком нахождении грунтовых вод, фундук следует сажать на холмиках высотой 50–60 см и диаметром 90–100 см.

Для нейтрализации кислых почв осенью используйте доломитовую муку, расходуя 2 кг на 5 квадратных метров.

Посадка. Почвенные ямы под фундук нужно копать глубиной и шириной 70 см, оставляя расстояние в 3,5 м между растениями.

На дно каждой ямы укладывайте дренаж из битого кирпича или щебня (предпочтительно известковых пород) слоем 12–15 см.

Заполните ямы заранее подготовленной почвенной смесью, состоящей из верхнего плодородного слоя, компоста или перепревшего навоза, листовой земли и речного песка в равных долях.

В каждую ямку необходимо добавить: 2 столовые ложки суперфосфата, одну столовую ложку сульфата калия, треть ведра древесной золы и стакан доломитовой муки (если почвы кислые).

Корневую шейку при посадке нельзя заглублять; она должна быть на уровне поверхности земли. Каждый саженец следует привязать к посадочному колу высотой 1,5 м, чтобы защитить молодые растения от ветров и снега.

После посадки обязательно полейте растения (по 2 ведра теплой воды под каждое растение) и замульчируйте весь участок соломой или свежескошенной травой, слоем 5–7 см.

Полив. В первый год после посадки фундук рекомендуется поливать каждый неделю по 3 ведра воды на каждое растение. В дальнейшем можно сократить полив до двух раз в месяц, увеличив объем до 4 ведер на куст.

После каждого полива следует хорошо рыхлить землю с мульчой в приствольных кругах и снова укрывать их соломой или сеном, что поможет задерживать влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

Удобрения. Фундук требует трёх подкормок за сезон. Впервые вносят подкормку после таяния снега, поливая кусты раствором мочевины (по 2 столовые ложки на 10 л воды на 1 квадратный метр).

Вторично в начале лета можно использовать навозную жижу (в концентрации 1:10) по одной лейке на куст, после обильного полива, чтобы избежать ожогов корней.

Третий раз – в конце сентября – подкормите кусты готовым минеральным комплексом для осенней подкормки орехоплодных культур в дозировке, указанной на упаковке.

Формирование куста. Формировать кусты фундука очень просто. Учитывая их загущенность, нужно постоянно удалять слабые, старые, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся ветви.

Профилактика — залог здоровья фундука

Помимо обрезки и оптимального ухода, для сохранения здоровья кустов и повышения сопротивляемости фундука важны и другие агрономические процедуры:

- поддержание чистоты приствольных кругов, равных диаметру кроны, включая своевременную уборку опавших листьев, плодов и мусора;

- регулярное рыхление почвы на глубину до 8 см;

- контроль роста сорняков;

- поддержка слоя защитной мульчи;

- быстрое удаление поврежденных побегов;

- побелка стволов два раза в год, весной и осенью.

Следует тщательно следить за состоянием кустов, регулярно проверяя листья и побеги. При малейших признаках заболеваний на завязях, побегах или обратной стороне листьев необходимо провести незамедлительные действия.

При появлении мучнистой росы лучше всего сразу удалить поражённые листья, а затем можно попытаться устранить проблему с помощью биоинсектицидов (таких как Фитоспорин), настоя золы или сыворотки с йодом; после уборки урожая — любым фунгицидом. Если плоды поражены червями, а также при наличии ореховых долгоносиков и усачей важно как можно раньше собрать и уничтожить поврежденные орехи, а также обработать почву. При сильных болезнях рекомендуется осенью обработать кусты инсектицидами, такими как Битоксибациллин, Актеллик или Тиофенит.

Оперативная помощь при неожиданных сюрпризах погоды

Весна является критическим периодом для фундука. Неожиданные похолодания и затяжные дожди часто мешают эффективному перекрестному опылению, и формирование завязей страдает от возвратных заморозков, которые могут повредить цветки и завязи даже при небольшом снижении температуры ниже нуля.

Если в завершающей фазе цветения температура опускается ниже нуля, стоит быть готовым к необходимости помочь кусту. Чтобы избежать подмерзания, можно предпринять следующие меры:

- защитить кусты с помощью нетканых материалов;

- за несколько часов до заморозка вечером провести внекорневую подкормку калийными удобрениями;

- применить мелкое дождевание за несколько часов до восхода солнца, чтобы снизить температурный контраст;

- провести дымление для повышения температуры и защиты почек.

Из-за различий во времени цветения мужских и женских соцветий можно столкнуться с ситуацией, когда невозможно будет получить урожай. В крупных плантациях всё чаще прибегают к искусственному опылению, заранее срезая и сохраняя в холоде ветки с сережками, затем вызывая распускание при помощи теплой воды и проводя опыление вручную или развешивая и раскладывая ветви. Однако более эффективным будет высаживание поздних сортов-опылителей и сочетание нескольких сортов.